둠벙 활용의 전통농업방식

둠벙을 이용한 농업용수 관리

해안지역의 지형 및 토양조건에 따라 보조수리시설 둠벙 조성

용출수에 의해 수량이 풍부한 둠벙

- 고성군의 둠벙 분포를 살펴보면, 주로 해안평야의 곡간지(경사도 2~7%)에 위치하며 하천의 범란으로 이루어졌기 때문에 토양은 비옥하지만 대부분 사질토로 토심이 얕아 물 빠짐이 심한 것이 특징

- 이런 논은 물을 대어도 쉽게 말라 버리기 때문에 물이 쉽게 빠지지 않도록 객토 작업과 물을 댈 수 있는 수리시설이 갖추어질 때 논으로서의 기능을 제대로 할 수 있음

- 같은 지역의 농지라도 물 빠짐이 다르므로 토양 및 논물 관리에서 농가마다 차이점을 보이며 사질토의 농가에서는 상대적으로 물 사용량이 많고 써레질 등의 토양관리에 어려움을 겪음

- 고성지역의 농경지에서 가장 중요한 수리시설인 둠벙은 타 지역의 둠벙과 다르게 논에서 물이 나는 경우가 많음

- 지역주민들은 둠벙에서 나는 물을 ‘용출수’라고 하며 둠벙에서 물이 나기 때문에 사시사철 물이 마르지 않고 질철한 상태가 유지됨

- 특히 마을 상부에 소류지가 조성되기 전까지 고성해안지역에는 큰 수원이 따로 없었기 때문에 조금씩이나마 솟는 용출수를 농업용수로 이용해 농사를 지을 수 밖에 없었음

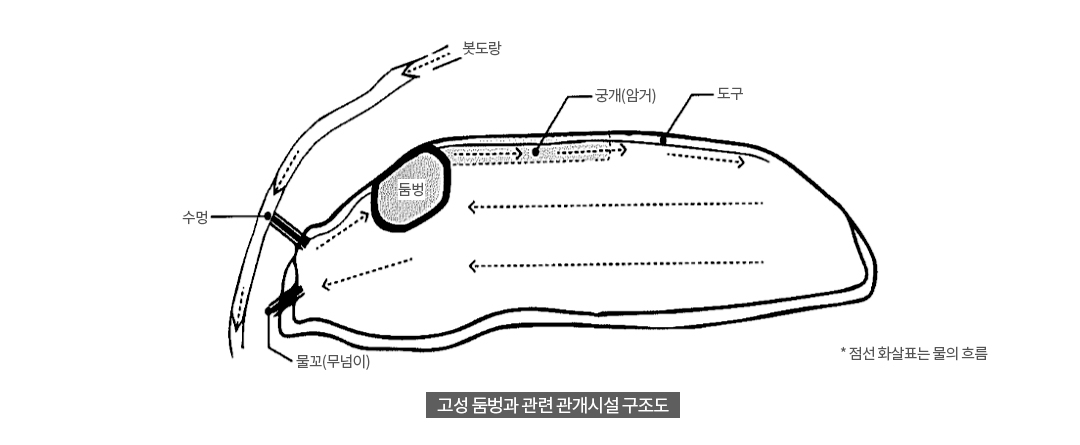

궁개가 조성되어 있는 둠벙

-

일부 농가에서는 평상시보다 많은 물을 둠벙에 가두기 위한 암거구조의 수리시설을 개발하였는데 지역주민들은 이를 ‘궁개’라고 부르며 둠벙에 연결하여 길게 조성하였음

※ ‘궁개’는 구멍을 의미하는 경상도 사투리로 둠벙의 담수량을 증가시키기 위해 조성함

- 궁개는 청산도 구들장논의 통수로와 유사한 구조적형태를 보이며 평평한 구들돌을 돌기둥 위에 놓아 연결한 물길임

- 궁개 위에는 기존 농지와 같은 두께로 표토층을 메워서 농가로 하였음

둠벙 농업용수의 수온 조절과 잉여 수원 관리를 위해 관개시설 조성

둠벙과 연결된 관개시설, ‘도구’

-

둠벙의 용철수는 지하수로 수온이 낮아 그대로 논에 관개할 경우 벼가 냉해를 입기 쉬움

※ 수온은 용출수인 둠벙의 담수 온도는 모내기철인 5월, 영상16℃~18℃ 정도

- 수온을 조절해 농작물의 냉해 피해를 줄이기 위해 찬물을 돌리는 도랑을 반드시 논 뒤쪽으로 둠벙과 연결하여 설치함

- 이런 물길을 ‘도구’라고 하며 해안지역의 토양이 대체로 사질토라 물을 대면 보통 2~3일 정도면 마르기 때문에 찬물을 도구를 통해 자주 걸러 논에 물을 대야 했음

- 이렇듯 도구는 둠벙과 함께 반드시 갖추어야 하는 수리시설로 둠벙에서 나는 찬물은 곧바로 논 안으로 흘리는 것이 아니라 도구를 따라 흐르게 하고 흐르는 동안 냉기를 잃고 비교적 따뜻한 온도의 물이 논 안으로 흘러들게 되는 것임

-

또한 봇도랑을 통해 소류지에서 흘려보내진 찬물을 도구를 통해 논에 대치며, 추수 때는 벼 베기 작업을 위해 봇도랑과 도구를 연결해 배수하여 논을 말림

※ 봇도랑은 봇물을 대거나 빼게 만든 관개수로임

근대 이후 조성된 소류지(거류면 신용리)

- 과거 고성지역 농가에서는 용출수가 나지 않는 논에는 가능한 둠벙을 설치하지 않았으며, 이런 놋들은 대게 산록 경사지의 소류지를 수원으로 하며 봇도랑을 통해 거미줄처럼 길게 연결됨

- 그러나 보통 소류지 1개의 몽리면적은 10ha 정도의 협소하여서 거류면, 동해면과 같이 마을과 해안선 사이에 위치하고 경지정리가 안 되어있는 농경지에 소류지의 물을 봇도랑을 통해 논에 물을 대는 것은 쉬운 일이 아니었음

- 일반적으로 소류지를 수원으로 하는 논은 냉해 위험이 적어 도구같은 수리시설 설치를 필요로 하지 않으나, 제일 먼저 봇물을 받는 논에는 아래 논으로 물을 내려주기 위해 도구를 설치하는 경우도 있음

- 이렇듯 도구는 둠벙과 함께 반드시 갖추어야 하는 수리시설로 둠벙에서 나는 찬물은 곧바로 논 안으로 흘리는 것이 아니라 도구를 따라 흐르게 하고 흐르는 동안 냉기를 잃고 비교적 따뜻한 온도의 물이 논 안으로 흘러들게 되는 것임

- 논농사에서 보(소류지), 봇도랑, 도구, 둠벙만이 수리시설로서 기능을 하는 것은 아니며 논바닥에서부터 논둑에 이르기까지 논을 이루고 있는 지형지물 전체가 물을 효율적으로 이용하기 위한 하나의 관개시스템이라 할 수 있음

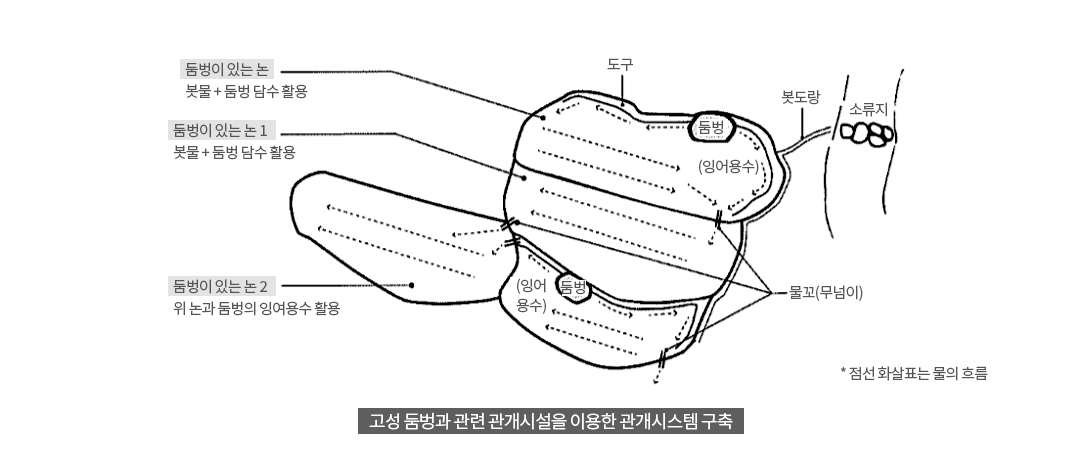

둠벙 활용의 농업 관개시스템 구축

- 논물을 관리하는 방식은 토양과 수리 조건, 그리고 해당 연도의 기후조건 등에 따라 달라지며 둠벙이 있는 논의 경우 모내기 이후 인위적으로 논을 말리는 경우는 없음

- 장마 등으로 인해 관개용수가 충분할 경우를 제외하고 인위적으로 논물 걸러대기를 하지 않음

- 따라서 농가에서는 미리 물 사정이나 기후 관계를 파악하여 대처하며, 논의 토질에 따라 다르지만 날씨가 가물 것 같으면 미리 물 대기를 준비하고 그 반대로 장마가 시작될 것 같으면 약간 부족하더라도 비가 내릴 때까지 기다림

- 물 대기에 가장 어려움을 겪는 시기는 모내기가 시작되는 하지로 이 시기가 되면 대개 장마가 시작되어 물 문제가 심각하지 않지만 만일 장마가 늦어지면 농민들은 물 관리에 어려움을 겪음

- 그리고 모내기의 적기는 근래로 올수록 차츰 앞당겨져서 양력 4월 하순 무렵부터 5월 초순까지 집중적으로 하게 되는데, 이 무렵은 대개 봄 가뭄이 심한 시기임

- 고성해안지역은 지형적으로 경사지의 계단식 논이고 개울의 수위가 논보다 훨씬 낮아 일정 규모의 보를 조성하기 어려우므로 안정적인 관개 조건의 확보가 쉽지 않음

- 따라서 논 바로 옆으로 개울물이 흐르더라도 바로 물을 끌어대기가 쉽지 않은 경우가 많아 지형조건을 잘 살펴 보를 설치하기 용이한 곳에 마을 주민들이 공동으로 보를 막고 봇도랑을 통해 공동으로 논에 물을 대왔음

※ 일반적으로 수계에 인접한 산록경사지에 보를 설치함

- 현재 해안지역의 마을 상부에는 둠벙보다 약간 규모가 큰 소류지가 조성되어 있지만, 주변 환경에 영향을 많이 받는 소류지와 담수량이 적은 둠벙의 한정된 수량으로 모든 논에 물 대기에는 부족한 농업수량임

- 특히 해안지역에서는 모내기철 강수량이 현저히 적어 소류지의 농업용수 공급이 어려울 때 둠벙은 보조수원이 아닌 ‘중심수원’으로 논농사에 이용됨

- 이는 둠벙에 담수되는 물이 용출수이기 때문에 가능한 것으로 적은 양의 물이지만 2~3일 간격으로 일정량의 물을 논에 대어 봄철 가뭄 피해를 줄일 수 있었음

- 해안지역 농민들은 물이 닿는 논부터 모를 심어 채워나가는데, 이는 여러 논을 한꺼번에 물을 대어 모내기를 하려면 물이 절대적으로 부족하기 때문으로 물이 일단 닿는 대로 해나가는 것임

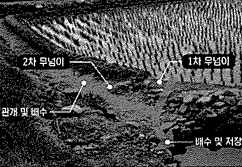

무넘이를 이용한 관개방식

- 일반 논의 관개방식은 소류지에서 가까운 논부터 봇물을 먼저 받은 다음 이를 다시 아래 논으로 내려주는 방식으로 관개를 하며 이때 논을 거쳐서 관개하기 때문에 ‘무넘이방식’이라고 함

- 그러나 무넘이방식으로 아래 논까지 물을 대기위해서는 비가 많이 내려 수량이 많을 때 가능한 것이고 갈수기에는 어려움

- 갈수기 해안지역 저지대의 논에는 물이 닿지 않아 휴경되는 경우가 많으며 대부분 봇 도랑이 설치되어 있지 않아 관개가 어려운 논이거나 둠벙이 없는 논으로 봇물과 주변논에서 내려준 물에 대한 의존도가 높음

- 반면 둠벙이 있는 논은 심한 갈수기여도 봇물과 둠벙의 담수를 적절히 이용하여 논에 물을 댈 수 있어 심각한 한발이나 홍수 등 기상이변의 영향을 덜 받게 됨

- 그러나 무넘이방식으로 아래 논까지 물을 대기위해서는 비가 많이 내려 수량이 많을 때 가능한 것이고 갈수기에는 어려움

- 갈수기 해안지역 저지대의 논에는 물이 닿지 않아 휴경되는 경우가 많으며 대부분 봇 도랑이 설치되어 있지 않아 관개가 어려운 논이거나 둠벙이 없는 논으로 봇물과 주변논에서 내려준 물에 대한 의존도가 높음

- 반면 둠벙이 있는 논은 심한 갈수기여도 봇물과 둠벙의 담수를 적절히 이용하여 논에 물을 댈 수 있어 심각한 한발이나 홍수 등 기상이변의 영향을 덜 받게 됨

고성 둠벙의 관개배수시스템

- 또한 둠벙의 담수가 용출수라는 특징 때문에 수량은 적지만 논에 물을 대고 남은 소량의 물이라고 둠벙이 없는 논으로 물꼬를 터서 내려보내 인접한 1~2필지의 논에 물을 대는 것이 가능하고 이것이 연속적인 관개시스템을 구축함

- 이러한 둠벙 중심의 연결된 관개관리 운영은 충분한 수량은 아니지만, 대규모의 수리시설이 조성된 저지대 평야지역보다 외부요인에 의한 수원변화에 더 안정적으로 대응할 수 있는 관개시스템을 구축하게 함

둠벙을 이용한 농작물 재배 특징

둠벙의 용출수를 이용한 써레질로 농작물 재배에 적합한 토양 관리

둠범 물을 이용한 써레질(1974년)

- 고성해안지역 표토의 토성은 사양토로 물 빠짐이 심하고 유효 토심이 20cm 정도로 매우 얕아 물을 많이 필요로 하는 논농사에 어려움이 많음

- 따라서 벼 재배를 위한 적절한 토지환경 조성이 필요하며, 여기에 둠벙의 용출수가 매우 유용하게 이용되었음

- 해안지역 농민들은 써레질을 하고, 거름을 섞고, 못자리를 만드는 등의 모든 과정에 둠벙 용출수를 적절히 이용해왔음

- 해안지역에서 벼농사를 짓는 농민들은 여러 번의 ‘써레질’을 통해서 물 빠짐을 방지하였으며 주로 둠벙의 물을 이용하여 써레질함

- 물 빠짐이 심한 논에 써레질하면 단단한 흙덩이가 부수어져 흙이 부드럽게 되고 흙과 물이 뒤섞여 반죽 상태로 바뀌면서 물의 침투와 유실을 줄여줌

- 또한 써레질은 흙 속의 유기물질을 분해하여 벼의 성장에 이로운 영양분을 생성하는 부수적인 효과를 제공함

- 써레질이 마쳐지면 농민들은 둠벙과 소류지의 수원을 적절히 사용하여 물이 먼저 닿는 논부터 차례로 모내기함

둠벙의 담수를 이용한 논에 물대기

- 모내기한 후에는 벼의 성장 상태에 맞추어 적절히 물의 공급량을 조절하는데 농민들은 보통 ‘3관 2배’를 원칙으로 논에 물을 댐

- 3관 2배수는 3일 관개를 하면 2일은 배수하는 걸러대기 방식으로 모가 튼튼해져 소출이 많아지는 효과가 있음

- 추수가 끝나는 시기인 10월부터 다음 해 2월까지 해안지역 둠벙의 수량은 봄·여름철 수량의 1/3로 줄게 되는데, 이것은 겨울철 지표면의 온도가 낮아지면서 지표수의 유량이 크게 줄어들기 때문으로 둠벙의 수위는 모내기가 시작될 시기가 되면 회복됨

| 시기 | 관개 효과 | 관개 방식 | 배수효과 |

|---|---|---|---|

| 볍씨 담그기 | 종자선별, 종자의 과다발아억제 | 담그고 갈아주기 | |

| 못자리 | 모판 쇄토, 수평잣대, 성장촉진, 온도조절 | 맞추어 대기 | 성장조절 |

| 써레질 | 본답 쇄토, 수평잣대, 물 빠짐 방지 | 자박하게 대기 | |

| 모내기 | 벼 성장촉진, 온도조절 | 깊이 대기 | |

| 김매기 | 잡초성장억제, 벼 성장촉진 | 걸러대기 | |

| 결실과정 | 이삭 맺고 패기 | 깊이 대기 | |

| 수확기 | 미질향상 | 배수 | 추수작업 용이 |

| 추수 후 | 토질개선, 잡초성장억제, 논생태계 유지 | 후작물의 성장촉진 |

농업용수 관리를 담당하는 ‘수리계’ 운영

한정된 농업용수의 효율적 이용을 위한 마을단위 소규모 수리공동조직 구성

거류면 감서리 봉림소류지

- 고성해안지역에는 큰 하천이 흐르지 않고 연안에 위치하여 빗물이 바다로 빠져나가 풍부한 농업용수를 공급할 수 있는 유역이 형성되어 있지 않았고, 이러한 불리한 조건을 극복하기 위해 선조들은 논 주변으로 둠벙을 많이 만들었음

- 지금까지도 고성 산간지역과 해안가 주변으로 경지정리가 어려운 논들이 많이 남아있어 둠벙을 이용한 물 관리기술이 전승되고 있음

- 둠벙은 크게 지하수가 땅 위로 스며 나오거나 빗물이 모여 항상 물고임 현상이 발생하는 곳에 자연적으로 형성된 소류지와 농가가 개별적으로 논 주변에 만든 작은 물웅덩이로 구분됨

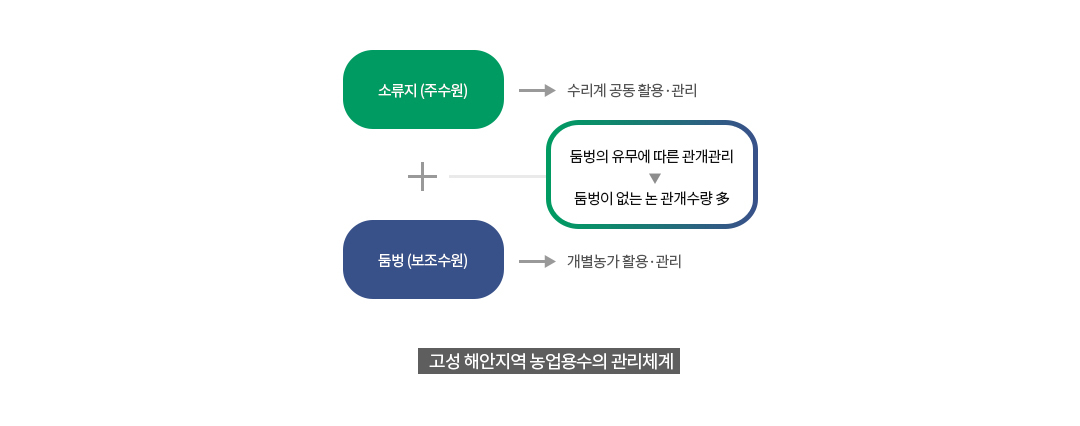

- 특히, 소류지는 마을단위 또는 이웃농가가 공동 이용할 수 있는 수리시설로 농업용수의 효율적 이용을 위해 수리공동조직인 ‘수리계’를 운영하였으며 현재까지 이어져 오고 있음

- 수리계는 고성지역 농가들의 전통적 관습에 의해 수자원을 공유하는 지역공동체로 수자원을 공동으로 이용하기 위하여 소류지에서 관개수로로 물이 닿는 범위 내의 농가들이 수리계에 가입하고 물 관리에 불리한 해안지역뿐만 아니라 모든 지역에서 운영됨

- 마을 전체 농가를 대상으로 할 수 없는 이유는 경지정리가 잘 되어있지 않아 관개수로 설치에 한계가 있기 때문임

전통적인 고성지역 마을단위 농업공동체로서 ‘수리계’ 운영

논에 관수를 담당하는 수리계의 ‘간수’

- 수리계의 조직은 수리계장, 간수, 수리계원으로 구성되며 수리계장은 대게 해당 마을이장이 담당하고 간수는 관수를 담당하는 사람으로 수리계원 중 선출함

- 간수는 물의 이용이 많은 농벙기(4월 중순부터 9월 말까지), 매일 마을을 돌아다니며 몽리 일대의 논을 확인하고 해당 지역의 기상과 논의 마른 정도에 따라 소류지의 수문을 열어 논에 물을 공급하는 임무를 수행하며 물 관리가 중요한 4~5월에 간수의 작업이 집중됨

- 물을 대주는 순서를 명확하진 않지만, 둠벙이 없는 논에 소류지 담수의 사용 우선권을 부여함

- 해안지역은 내륙지역보다 논에 물을 댈 수 있는 수량이 한정적이기 때문에 수리계에서는 둠벙이 있는 논과 없는 논을 구분하여 효율적으로 관개관리하고 있음

- 수리계 운영은 수리계원들이 각자 논의 규모만큼 비용(평당 1~200원)을 지불하고 농업용수를 함께 사용하는 방식임

- 수리계원이 지불한 기금은 소류지 및 공동 관개수로 보수(2~3월), 감수 인건비 등으로 사용됨

- 2017년 기준으로 고성군 수리계 현황은 14개 읍·면에 총 256개 수리계, 4,966명의 수리계원이 등록되어 있으며 수리시설은 512개소, 몽리 면적은 3,391ha임

| 구분 | 수리계 조직수(개소) | 수리시설 수(개소) | 몽리 면적(ha) | 계원수(명) |

|---|---|---|---|---|

| 고성읍 | 11 | 23 | 207.3 | 225 |

| 삼산면 | 12 | 39 | 186.0 | 233 | 하일면 | 10 | 17 | 74.1 | 131 |

| 하이면 | 14 | 30 | 132.0 | 248 |

| 상리면 | 19 | 42 | 230.0 | 285 |

| 대가면 | 17 | 32 | 190.9 | 316 |

| 영현면 | 5 | 10 | 56.1 | 134 |

| 영오면 | 21 | 32 | 203.4 | 325 |

| 개천면 | 11 | 28 | 222.6 | 236 |

| 구만면 | 45 | 77 | 552.7 | 718 |

| 회화면 | 24 | 45 | 245.9 | 351 |

| 마암면 | 26 | 24 | 315.3 | 627 |

| 동해면 | 18 | 39 | 350.7 | 563 |

| 거류면 | 23 | 74 | 423.9 | 574 |

| 합계 | 256 | 512 | 3,339.1 | 4,966 |

※ 농업여건의 현대화로 인해 수시시설은 마을단위 둠벙(소류지) 외에도 관정, 양수장, 보 등이 포함